目录

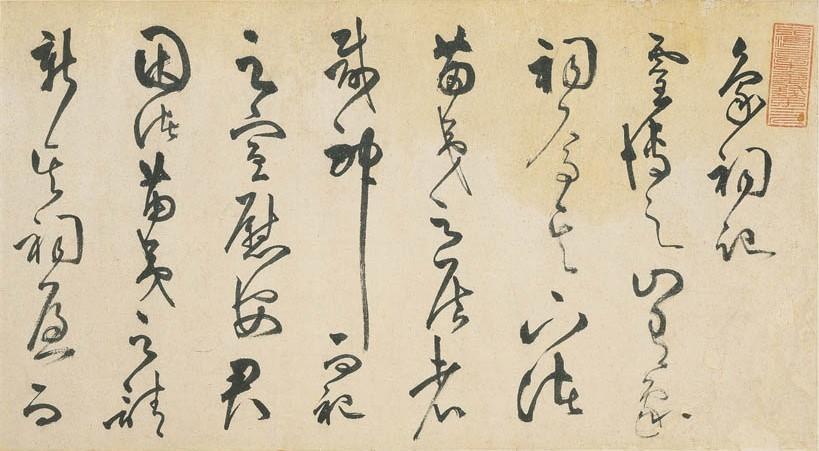

原文

灵博之山有象祠焉,其下诸苗夷之居者,咸神而事之。宣慰安君因诸苗夷之请,新其祠屋,而请记于予。予曰:“毁之乎,其新之也?”曰:“新之。”“新之也,何居乎?”曰:“斯祠之肇也,盖莫知其原。然吾诸蛮夷之居是者,自吾父吾祖遡曾高而上,皆尊奉而禋祀焉,举之而不敢废也。”予曰:“胡然乎?有鼻之祠,唐之人盖尝毁之。象之道,以为子则不孝,以为弟则傲。斥于唐而犹存于今;毁于有鼻而犹盛于兹土也,胡然乎?”

我知之矣:君子之爱若人也,推及于其屋之乌,而况于圣人之弟乎哉?然则祀者为舜,非为象也。意象之死,其在干羽既格之后乎?不然,古之骜桀者岂少哉?而象之祠独延于世,吾于是盖有以见舜德之至,入人之深,而流泽之远且久也。

象之不仁,盖其始焉耳,又乌知其终之不见化于舜也?《书》不云乎:“克谐以孝,烝烝乂,不格奸”,“瞽瞍亦允若”,则已化而为慈父。象犹不弟,不可以为谐。进治于善,则不至于恶;不抵于奸,则必入于善。信乎,象盖已化于舜矣!《孟子》曰:“天子使吏治其国,象不得以有为也。”斯盖舜爱象之深而虑之详,所以扶持辅导之者之周也。不然,周公之圣,而管、蔡不免焉。斯可以见象之既化于舜,故能任贤使能而安于其位,泽加于其民,既死而人怀之也。诸侯之卿,命于天子,盖《周官》之制,其殆仿于舜之封象欤?

吾于是益有以信人性之善,天下无不可化之人也。然则唐人之毁之也,据象之始也;今之诸夷之奉之也,承象之终也。斯义也,吾将以表于世,使知人之不善,虽若象焉,犹可以改;而君子之修德,及其至也,虽若象之不仁,而犹可以化之也。”

译文

灵博山有座象祠,山下住着的许多苗民都把他当作神祭祀。宣慰使安贵荣应苗民的请求,把祠庙的房屋重新修整,同时请我作一篇记。我说:“是拆毁它呢,还是重新修整呢?”宣慰使说:“是重新修整。”我说:“为什么要重新修整呢?”宣慰使说:“这座祠庙的创建,大概没有人知道它的原委了。然而我们居住在这里的苗民,从我的父亲、祖父,一直追溯到曾祖父、高祖父以前,都是尊敬并信奉他,诚心祭祀,不敢废止。”我说:“为什么呢?有鼻那里的象祠,唐朝人曾经把它毁掉了。象的为人,作为儿子不算孝顺,作为弟弟则显得傲慢无礼。对象的祭祀,在唐朝就受斥责,可是还存留到现在;他的祠庙在有鼻被拆毁,可是在这里却还兴旺。这是为什么呢?”

我知道这个道理了:君子爱一个人,会将爱推及到这个人屋上的乌鸦,更何况是圣人的弟弟呢?既然这样,那么兴建祠庙是为了舜,不是为了象啊!我猜想象的死去,大概是在舜用干舞羽舞感化了苗族之后吧?否则,古代凶暴乖戾的人难道还少吗?可是象的祠庙却独独能传到今世。我从这里能够看到舜品德之高尚,感人之深和德泽流传的辽远长久了。

象的凶暴,只是在开始的时候,又怎么知道他后来不被舜感化呢?《尚书》上不也说:“舜的孝能使全家和睦、安定,淳厚善良,不至于作奸犯科。”又说:“舜的父亲也变得和顺了。”那么就说明他已经被舜感化成为慈祥的父亲了。如果象还不尊敬兄长,就不能够说是全家和睦了。他上进向善,就不至于仍是恶;不走上邪路,就说明一定会向善。确实是这样啊!象已经被舜感化了。《孟子》说:“天子派官吏治理他的国家,象不能有所作为呢!”这大概是舜爱象爱得深,并且考虑得仔细,所以用来扶持辅导他的办法就很周到呢。不然,像周公那样的圣人,都不免诛杀反叛的管叔和蔡叔。由此可见,象已经被舜感化了,所以象能够任用贤人,安于自己的职守,把恩泽施给百姓,因此死了以后,人们怀念他啊。诸侯的卿相,由天子任命,是周代的制度,这制度大概是从舜封象那里效法来的吧!

我因此有理由相信:人的本性是善良的,天下没有不能够感化的人。既然这样,那么唐朝人拆毁象的祠庙,是根据象开始的行为;现在苗民祭祀他,是根据象后来的表现。这个道理,我将向世人说明。使人们知道,即使像象那样不善良的人,也是可以改变的;而君子修养自己的品德,如果到了最高境界,即使(遇到)像象那样凶暴的人,也还是能够感化他啊。

集评

(一)李振纲在《王阳明〈象祠记〉的文化解读》一文中评价《象祠记》具有丰富的历史和思想文化史价值。他认为:“龙场悟道后,阳明将生死置之度外,把全副精神用于宣讲‘良知’之学,弘扬圣人之道,此种弘道经历,对儒学在贵州少数民族聚居的偏远地区的传播发挥了重要作用。《象祠记》正是阳明居黔弘扬良知之学的一个鲜活缩影。象祠文化的精神根基和文化内涵可以归结为舜——孟子——王阳明一脉相承的心学,这一传统的根本精神是注重道德主体意识的自觉。在这个意义上说,阳明心学是象祠文化的升华与光大。”

(二)赵平略通过《因俗化民,圣人苦心——读王阳明〈象祠记〉》一文点评到:“《象祠记》将象塑造成勇于改过的典范,以使普通百姓有所遵依,以君子自期,以君子期人,同时点出君子教化恶人应有的具体方式,这就是王阳明在《象祠记》一文中所表现出的圣人苦心。”

(三)《象祠记》因被收入《古文观止》而广为传播,被视为古文典范。王路平在《灵博山的呼唤——“象祠”文化再发现与地域发展深度解读》一文中表示:“象祠作为《象祠记》的缘起,在文化旅游上很有价值,这一方面在于《象祠记》的影响,另一方面,就其文化内涵而言,也有利于一方教化,导人从善修德,树立良好的社会风尚,大大有裨于世道人心。这对于维护各民族的团结和国家的统一,保持社会的长治久安,起着积极的促进作用。象祠,是水西地区最古老的民族文物,是水西地区民族历史和民族文化的瑰宝,是水西各族人民世代团结、和睦相处,兴衰与共,共同发展的历史象征。根据考察了解,迄今为止,象祠不仅在贵州、西南乃至全国,都是独一无二、绝无仅有的历史文物和民族瑰宝。”

(四)《象祠记》一文的精髓,在于最后的结语,王阳明更加地确信人性本善,而天下没有不能感化之人。据张琏在《西山采蕨,舜德化象——王阳明谪居龙场及其对少数民族的新思维》一文中所述:“撰《象祠记》之前,阳明方从寤寐中大悟圣人之道,故而良知之迹随处可见。他通过《象祠记》,把原本看似荒谬的象祠赋予两重意涵,即‘为感念舜德化象之功而祭祀’和‘祭祀的象是受教化之后的象’。换言之,阳明重新诠释诸苗夷对于舜德化象的景仰与信奉。对安贵荣个人而言,则阳明对其开导劝化的苦心更自不待言。”

(五)据周笃文先生在《深圳市民文化大讲堂讲稿〈圣者王阳明〉》的记叙,王阳明龙场悟道后,主要的活动有三样,即讲学、参政、著文。据他所述:“在讲学层面上,阳明先生先后在修文龙冈书院、贵阳文明书院讲学授徒,培育了史上第一批王学弟子,后人称作为‘黔中王门’,贵州不仅是王学诞生之地,也成了王阳明最初的布道之区。其后,他的弟子、再传弟子又纷纷传播王学,极大地促进了贵州文明的开化程度。在参政层面上,主要是王阳明两劝奢香夫人八世孙、贵州宣慰使安贵荣。一劝他打消撤销龙场驿站的念头;二劝他臣服朝廷,帮助平叛,保障了贵州的和平安定,功劳甚大。而在著文层面上,王阳明应安贵荣之请,为黔西象祠写的《象祠记》,则揭示了一个重大的文化线索。据《象祠记》记载‘象之死,其在于羽既格之后乎……而象祠之独延于世乎’,这就间接论证了舜封象于贵州,且治理苗疆功德昭著的事迹。而考诸史料,象所活跃的舜时代在公元前2054年前后。一般认为贵州文明开发史始于公元前254年前的庄蹻入滇。两相比价,因为《象祠记》一文,将贵州文明开发史提前了一千七百多年,证明了贵州是中华文明最早的开发地之一。”